【AI新聞】警訊! 麻省理工學院研究揭露,95%企業對GenAI的投資為打水漂

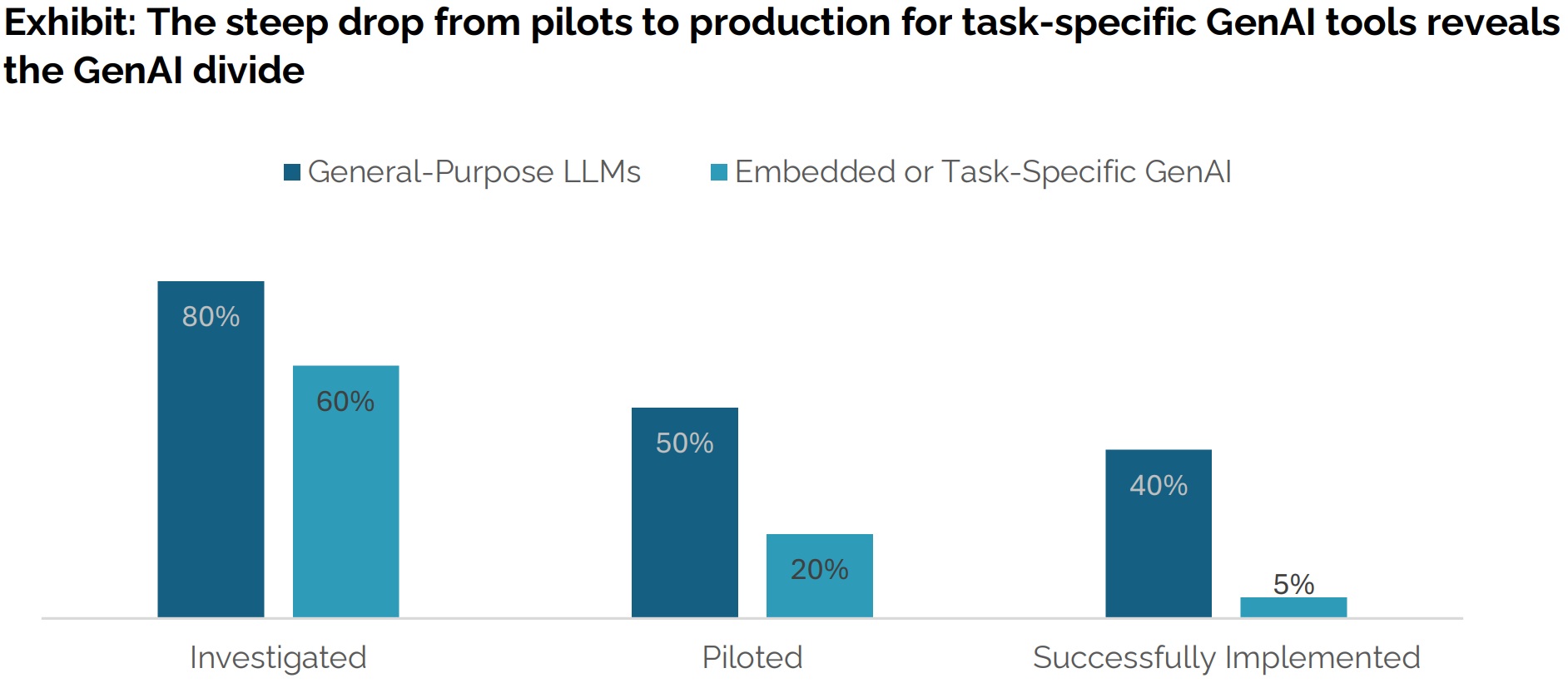

麻省理工學院(MIT)於2025年7月發表《The GenAI Divide: State of AI in Business 2025》研究報告顯示,儘管企業在GenAI上的投資達到300至400億美元,但高達95%的專案未帶來可衡量的影響。 整體而言, 高投入、 低回報。 80%的企業在探索AI工具,60%評估企業解決方案,20%的企業啟動概念驗證(piloted),但只有5%實質落地並產生可量化價值。

此研究報告揭示了企業在採用生成式人工智慧上,存在著巨大的成效落差。

投入規模巨大,卻幾乎無效益。

這一劇烈的不對稱現象,報告稱之為「GenAI Divide」(生成式 AI 鴻溝)。部分原因歸咎於:

1. 學習差距(Learning Gap)

多數企業級GenAI系統缺乏記憶與自適應能力,無法在工作流程中累積回饋、學習並改進,導致無法融入高風險或敏感的業務場景,因此逐步被使用者放棄。

2. 員工的影子AI經濟(Shadow AI Economy)

儘管企業工具失靈,員工私下大量使用如ChatGPT、Copilot等工具達90%,這些工具在個人層面常常能創造價值,但卻未經IT正式許可。

3. 投資資源配置不均

大部分GenAI預算集中在「前線應用」—銷售與行銷,這類投資能較容易看到表面成效;但實際上,報告指出後台作業(例如:文件處理、客戶服務、自動化流程)帶來更高ROI。

4. 採購策略與運營模式

外部合作模式(透過顧問或是系統整合商)成功率約為內部自主建構的2倍,後者成功率更低。成功案例往往是企業與專業供應商合作、結合高度流程化客製需求。

5. 產業間的不均衡變革

在主要產業中,僅有科技與媒體出現明顯的結構性變革;其他如醫療、能源、製造業...等雖有投資在企業AI應用,但尚未造成根本性轉型。

6. 大型企業 vs. 中型企業的速度落差

中型企業從概念驗證到規模化平均只需90天,但大型企業則往往需要接近9個月;這造成資源浪費與時效不利的局面

不過此研究報告有提到, 多數成功案例並未透過大規模裁員;而是透過不再補缺離職人員,尤其是在可外包的流程中。因此有些企業儘管可能實現節成本與流程精簡, 但也很難反應在財報上。報告點出推動後端系統/營運自動化可快速提升損益表(P&L)效益。

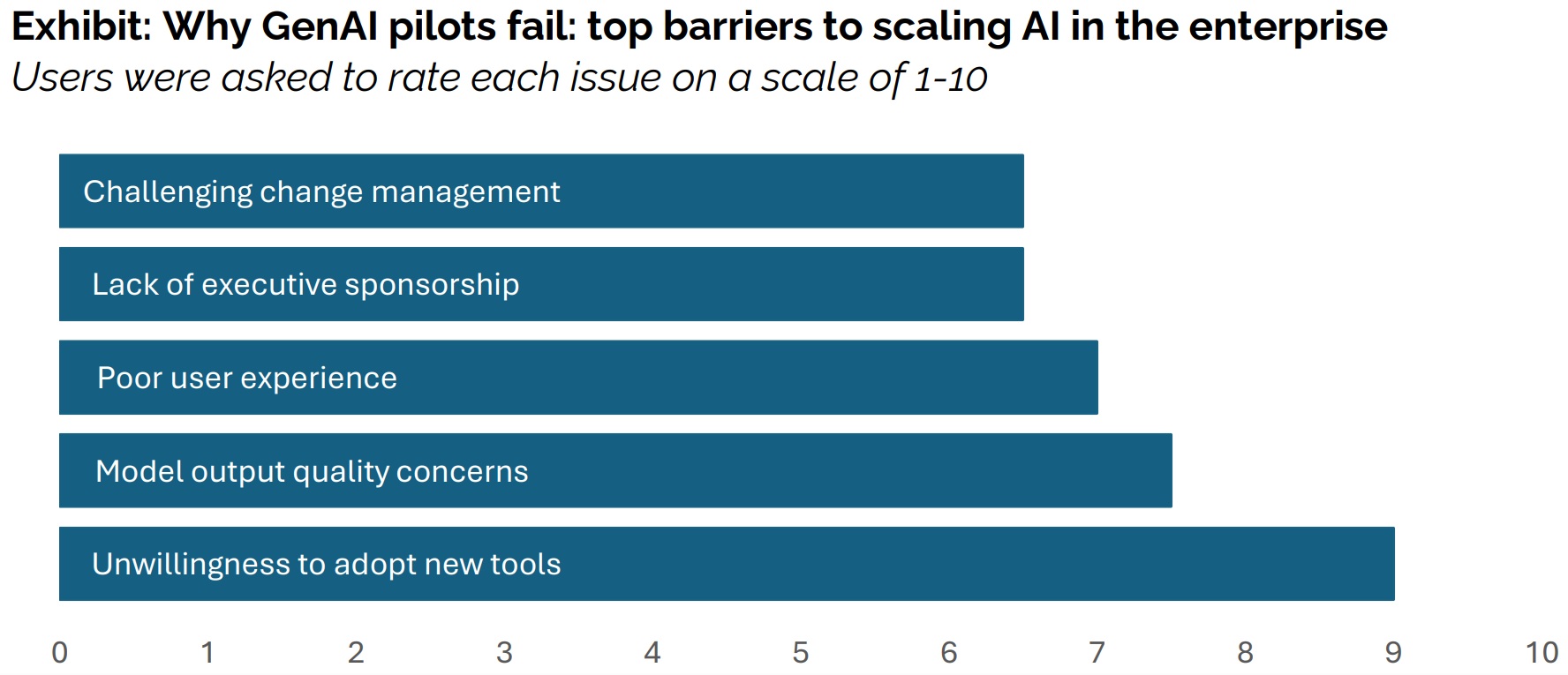

此外,報告也指出除了技術與策略層面外,在GenAI pilots工具導入到企業當中時也遇到諸多不同層面的挑戰,包含:

- 變革管理困難 (Challenging change management)

- 缺乏高層支持 (Lack of executive sponsorship)

- 使用者體驗不佳 (Poor user experience)

- 對模型輸出品質的疑慮 (Model output quality concerns)

- 不願意採用新工具 (Unwillingness to adopt new tools)

當中又以員工不採用新工具為最常見的阻力。這正反映了企業在導入新技術或新科技於公司前端或後端商務時,必須:

- 考量新工具與科技對於管理方式轉型的需求(Management Transformation)

- 評估對於整現行工作流程(Work Flow)的衝擊

- 要有管理階層對於執行的承諾與問責(Commitment & Accountability)

如何成為那成功的5%?

根據報告與相關分析,以下是實務可行的方向:

-

聚焦高ROI的後台流程:如文件處理、客服流程自動化,這些領域能較快展現價值。

管理轉型與衝擊評估: 提前評估新的GenAI工具對於目前工作流程與管理形式的衝擊評估。

採用外部夥伴合作模式:特別是專注於特定流程與深度整合的供應商,更能提升落地與部署效率。

賦權給前線的使用者:讓熟悉工具的使用者推動內部落地與變革,且設定清晰的責任與績效衡量。

-

選擇具備學習能力的AI系統:要求系統能保留上下文、累積反饋,做到與流程自然融合。

- 與商業成效掛勾,而非功能掛帥:選擇工具時以對話「這能如何幫業務節省成本或提升效率?」為導向,而不是炫目的功能列表。

逐步演進,邁向Agentic AI系統:支援自主行動、記憶與持續學習的AI才能真正貼合未來工作形態。